《老夫老妻》记

文 / 冯骥才

一九八三年,冰心和吴文藻先生金婚纪念日那天,我到冰心家祝贺。老太太新衣新裤,容光焕发,聊天时没有等我问就自动讲起她当年结婚时的情景。她说,和吴文藻度蜜月是在北京西山一个破庙里。那天,她在燕京大学讲完课,换了一件蓝旗袍,把随身用品包了一个小布包,往胳肢窝一夹就去了。到了西山,吴文藻还没来——说到这儿,她笑一笑说:“他就这么稀里糊涂。”

她等得时间长了,口渴了,就在不远农户那儿买了几根黄瓜,跑到井旁洗了洗,坐在高高的庙门坎儿上吃,等候新郎吴文藻。直等吴文藻姗姗来迟。他们结婚的那间房是庙后的一间破屋,门都插不牢,晚上屋里经常跑大耗子。桌子有一条腿残了,晃晃当当。“这就是我结婚的情景。”说到这儿,她大笑,很快活,弄不清是自嘲,还是在为自己当年的清贫与洒脱而洋洋自得。然后她话锋一转,问道:“冯骥才,你怎么结的婚?”我说:“我还不如您哪!我是‘文革’高潮时结的婚。”老太太一听,便说:“那你说说。”

与冰心老太太聊天,总是快乐又受益。

我说,当时我和我未婚妻两家都被抄了。街道赤卫队给我一间几平米的小屋。结婚那天我和爱人的全家去一小饭馆吃饭。我父亲关在牛棚,母亲的头发被红卫兵铰了,没能去。我把抄家剩下的几件衣服包了一小包儿,放在自行车后衣架上去饭馆,但小包路上掉了,结婚时两手空空(冰心老太太插话说,你也够糊涂的)。因为我俩都是被抄户,在饭馆里不敢声张,更不敢说什么庆祝之类的话,大家压低嗓子说:“祝贺你们!”然后不出声地碰了一下杯子。

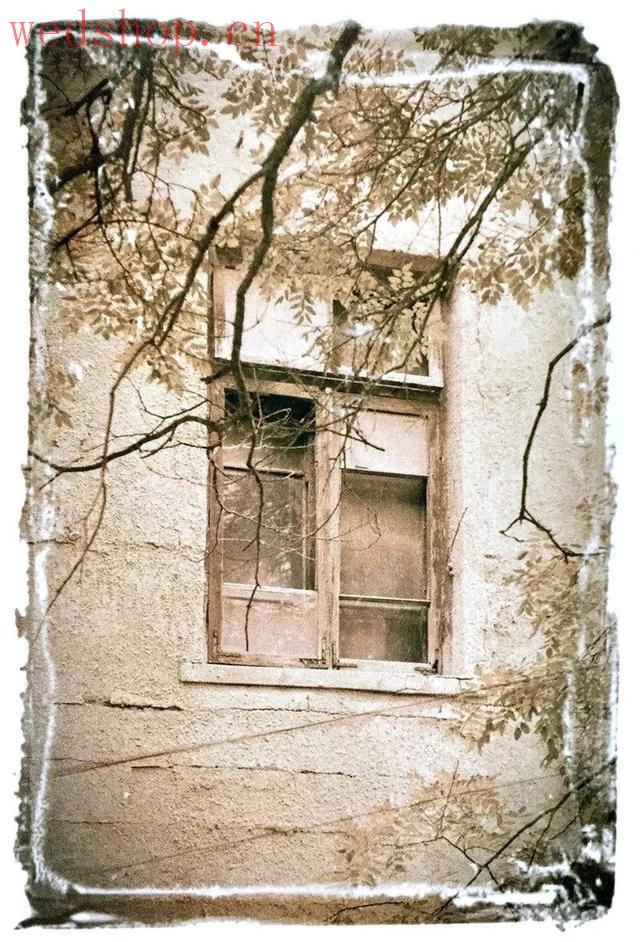

饭后,我和我爱人结婚就到那小屋去了。屋子中间安一个煤球炉子,床是用三块木板搭的,我捡了一些砖,垒个台子,把木板架在上边。还有一个小破桌;向邻居借了两个凳子,此外再没有什么了。窗子不敢挂窗帘也不敢糊纸,怕人说我们躲在屋里搞反革命名堂。进屋不多会儿,忽然外边大喇叭响起来,我们赶快关了灯。原来楼下有个红卫兵总部,知道楼上有两个狗崽子结婚,便在下边整整闹了一晚上,一个劲儿朝我们窗户打手电,电光就在我们天花板上扫来扫去。我和爱人和衣而卧,我爱人在我怀里整整哆嗦了一个晚上——“这就是我们的新婚之夜。”

大理道松竹里二号的窗户,1967年1月1日我在这里度过了极其特殊的惊恐的新婚之夜。

冰心老太太听了之后,带着微笑却严肃地说:“冯骥才,你别抱怨生活。你们这样的结婚才能永远记得。大鱼大肉的结婚都是大同小异,过后是什么也记不住的。”

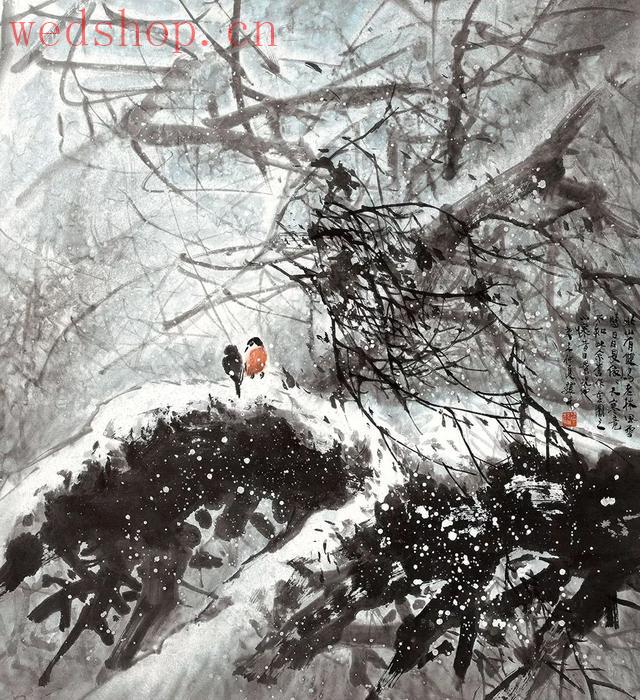

我点头说是,并说我画过一幅记载我们那时生活情境的画,画的是大风雪的天气里,两只小鸟互相依偎,相依为命,我还题了一首诗在上边:“南山有双鸟,老林风雪时,日日常依依,天寒竟不知。”

这幅画在大地震时埋在废墟里,又被我努力挖掘出来。后来生活好了,偶尔想起过去的日子,还要依照这意境再画一幅。我感觉作画时像是重温往事,我很少重复作画,但这幅画却画了好几幅。并重新给它起了名字,叫《老夫老妻》。

当然,老夫老妻的内涵还要深远悠长得多,我还写过一个短篇,题目也叫做《老夫老妻》。

绘画,有时候也会是一种心灵史。

《老夫老妻》 冯骥才,1991年

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。